今回は’wagyu sousvide’の取扱ワインの中から、『王』と称えられるイタリアの高級ワイン『Barolo~バローロ~ 2012 / ¥7,000』をご紹介いたします。

バローロは、ネッビオーロというブドウ品種100%のイタリアを代表する高級赤ワイン。

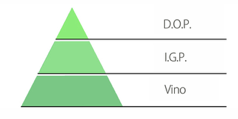

※1 ワイン法で定められた※2 D.O.C.G.という最上級の格付けとなっています。

「バローロ」の製造過程では、まずネッビオーロに付いている自然酵母で20日間発酵。

その後、※3 フレンチオーク樽(2,500Lと5,000L)だけを使用し※4 伝統派製法で2年間熟成。

長期熟成することでタンニンが強く堅固で集約感のあるバローロが出来上がります。

さらに、バローロの原料ネッビオーロは、様々な土壌で生産されているため、

新しい地層、古い地層など、異なる畑のネッビオーロをブレンドすることで、ワインに様々なニュアンスが加わります。

若々しさ、フルーティーさ、スパイシーさ、それらの要素をバランス良くブレンドして造られるバローロは「王のワインにして、ワインの王」と称されるほど洗礼されたワインに仕上がります。

スタイルの感想

色は鮮やかな朱色に、飲み口は軽く、余韻が風味豊かで、野に咲くすみれのような香りがあります。

一般的には味わえない独特な複雑味があり、複数のブドウをブレンドしなければ造り出せない高貴な味わいとなっています。

濃厚な味わいのため、脂身が多いものと相性がよく、少し土っぽさも感じられるためトリュフやキノコとの相性もいいです。

“wagyu sousvideおすすめメニュー”

「高森F1イチボのステーキ」「宮崎牛ウチモモのステーキ」「トリュフ風味のフライドポテト」「木の子とトマトのブルスケッタ」

※1”ワイン法とは”

ワインの品質安定を図る為、各生産国でワインの商品名を名乗る際に決められているルールが『ワイン法』。

イタリアでは、1963年にワイン法が取り入れられ、2010年5月に表記名が改正されています。

- 「保護原産地呼称ワイン」D.O.C.G.、D.O.C. → D.O.P.へ変更

- 「保護地理表示ワイン」I.G.T. → I.G.P.へ変更

- 「地理的表示のないワイン」VdT → 「Vino」へ変更

変更前の「D.O.C.」,「D.O.C.G.」,「I.G.T.」に関しては、現在でもラベルへの表示が認められています。

※2”D.O.C.G.(統制保証原産地呼称)とは”

ワイン法による、ブドウの収量、ワインの収量、アルコール度数など厳しい制約をクリアし、さらに国外へ出荷される際の検査もクリアしたワインに与えられる、最高峰の称号。

(2015年からD.O.P.という呼称に変更)

あくまで、D.O.C.G.(D.O.P.)は国が認定したという目安であるため、I.G.P.(I.G.T.)のワインでも高値で高品質なものは存在します。

※3”フレンチオーク樽とは”

ヨーロッパナラという木材で作られたフランス産の樽。

フレンチオーク樽は長期熟成に適しているため、高級ワインに使用されることが多く、きめ細やかな香りと味わいをもたらしてくれます。

一般的なアメリカンオーク樽に比べると価格は約2倍。

新樽で約8万~36万と非常に高額で、ワイン生産者にとっては人気の高級樽になります。

※4”伝統派製法とは”

バローロの生産者は、大きく分けると伝統派製法とモダン派製法(現代派製法)の2つに分類。

伝統派製法とモダン派製法(現代派製法)の違いは、製法と生み出すワインのスタイルによって区別されます。

長期熟成が前提でタンニンが強く堅固なバローロを生み出すのが「伝統派製法」。

これに対し、早飲みスタイルでオークのニュアンスと果実味が強い味わいのバローロを生み出すのは「モダン派製法」と呼ばれています。

『Barolo~バローロ~ 当たり年、おすすめビンテージ』

1989年、1990年、1995年、*1996年、1997年、1998年、1999年、2000年、*2001年、2004年、2007年、2009年、*2010年

この中でも、1996年、2001年、2010年は、特に天候に恵まれ長期熟成に適したブドウに仕上がっています。

長期熟成に適したバローロは、20年~30年ほどが飲み頃とされているので、ビンテージを飲む際は是非参考にしてみてください。

“wagyu sousvide”では、グランドメニューの他に日替わりでワインを仕入れております。ワインをご注文の際はお気軽にスタッフにお尋ねください。